Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Vier außergewöhnliche Romane im praktischen Taschenformat

Der herausragende literarische Klassiker, der Irmgard Keun 1932 zum Literaturstar und eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts machte: fesselnd, eindringlich, zeitkritisch und humorvoll!

»Irmgard Keun war die erfolgreichste deutsche Autorin der dreißiger Jahre, und die Lektüre lohnt noch heute. « Thomas Karlauf, FAZ

»Ich will ein Glanz werden«

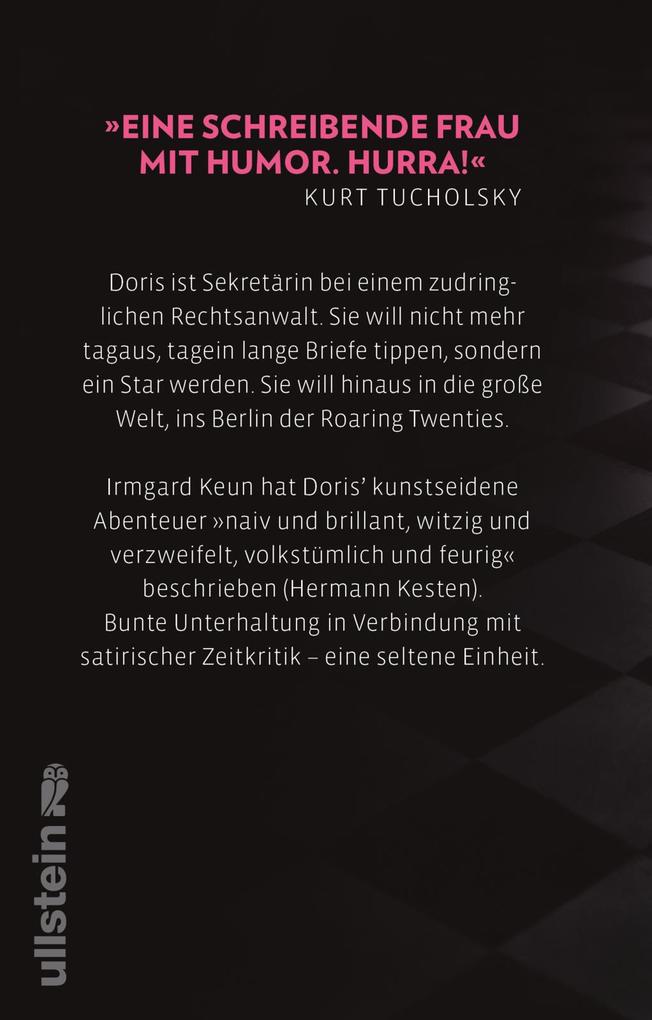

Doris, das kunstseidene Mädchen, ist Sekretärin bei einem zudringlichen Rechtsanwalt. Sie will nicht mehr tagein, tagaus Briefe tippen, sondern ein Star werden, will die große Welt erobern. Die große Welt, das ist für die Achtzehnjährige Berlin. Dort stürzt sie sich in das Leben der Tanzhallen, Bars und Literatencafés, lässt sich in vornehme Lokale einladen, goutiert die »gute Gesellschaft« und bleibt doch allein. Ihre Affären mit Männern aus »besseren Kreisen« sind kurzlebig, die erträumte Karriere bleibt eine Illusion.

Doch Doris weiß sich zu trösten . . .

Irmgard Keun hat Doris' kunstseidene Abenteuer »naiv und brilliant, witzig und verzweifelt, volkstümlich und feurig« beschrieben (Hermann Kesten). Bunte Unterhaltung in Verbindung mit satirischer Zeitkritik eine seltene Einheit und ein wahrer Klassiker der Literatur.

»Ich bin so begeistert von der Sprache dieser Autorin, dass ich beim Lesen immer schwanke zwischen Faszination und Neid. Sie hat Menschen und Zeiten beschrieben, die zugleich weit weg sind und denen ich mich trotzdem eigentümlich nah fühle. Ja, so gut wie sie würde ich gern schreiben können. « Christian Baron

*** Diesen Klassiker muss man gelesen haben! ***

Mehr aus dieser Reihe

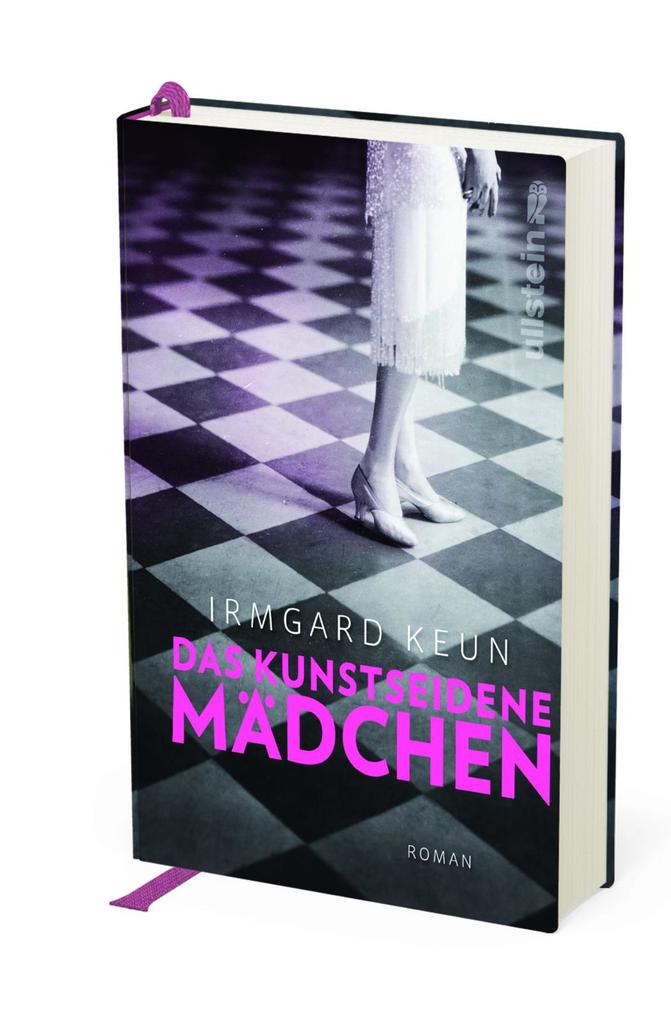

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. Juni 2017

Sprache

deutsch

Auflage

Auflage

Seitenanzahl

256

Reihe

Irmgard Keun

Autor/Autorin

Irmgard Keun

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

149 g

Größe (L/B/H)

147/93/20 mm

Sonstiges

Mini-Hardcover im Geschenkformat mit Lesebändchen

ISBN

9783548288765

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 09.01.2021

Besprechung vom 09.01.2021

Macht es Ihnen eine Störung?

Künstlich ist da gar nichts, alles ist das pralle Berliner Leben: Irmgard Keuns Roman "Das kunstseidene Mädchen".

Von Matthias Weichelt

Den merkwürdigen Titel dieses Romans hatte ich schon öfter gehört. Was sollte das sein, ein kunstseidenes Mädchen? Die Kombination klang rätselhaft, weckte andererseits aber ziemlich konkrete Vorstellungen: von einem weichen, glänzenden Stoff, der kostbarer wirken soll, als er ist - was man ihm leider auch ansieht. Das musste offenbar auch für die Heldin des Buches gelten, die demnach auf Aussehen und Erscheinung bedacht ist und entsprechend wahrgenommen werden will. Ein eher artifizielles Geschöpf? Oder ein Mensch mit besonderen Ambitionen, von dessen Erscheinung man sich nicht täuschen lassen darf?

Auch die Lebensgeschichte der Verfasserin kannte ich nur bruchstückhaft. Das änderte sich, als wir 2020 in zwei Heften der Zeitschrift "Sinn und Form" unbekannte Briefe Irmgard Keuns aus dem Archiv der Akademie der Künste veröffentlichten. Die drastischen Wendungen ihrer Biographie böten selbst genug Stoff für einen Roman, allerdings keinen mit glücklichem Ausgang. Irmgard Keun wird 1905 im noch nicht zu Berlin gehörenden Charlottenburg in eine Kaufmannsfamilie geboren, die acht Jahre später nach Köln umzieht. Nachdem sie sich eine Zeitlang als Schreibkraft in der Firma ihres Vaters versucht hat, bewirbt sie sich auf einer Schauspielschule und erhält Ende der zwanziger Jahre kleinere Engagements in Hamburg und Greifswald.

Die freie Zeit, die ihr zwischen den kurzen Auftritten bleibt, nutzt sie zum Schreiben. 1931 bringt sie ihren ersten Roman heraus: "Gilgi, eine von uns", die Geschichte einer Stenotypistin, die sich mit ihrem beengten, eingeschränkten Leben in der Provinz nicht abfinden will und am Ende schwanger und arbeitslos in einen Zug nach Berlin steigt. Das Buch wird ein sensationeller Erfolg. Als 1932 das "Kunstseidene Mädchen" herauskommt, beträgt bereits die Startauflage fünfzigtausend Exemplare, es folgen Übersetzungen, Nachdrucke, eine Verfilmung. Das Publikum ist begeistert, die Kritik wird auf die junge Autorin aufmerksam. Auch wenn manche Besprechung so gönnerhaft ausfällt wie die von Kurt Tucholsky: "Eine schreibende Frau mit Humor. Sieh an!"

Der Lebenshunger zieht die Leser an

An Humor fehlt es tatsächlich nicht in diesem Buch. Was aber das Publikum damals so faszinierte und einen auch heute sofort in den Bann zieht, sind Lebenshunger, Zukunftserwartung, Glücksanspruch der jungen Doris, die "so ein Glanz werden" will, "der oben ist". Gleich mit dem ersten Satz ist der Sehnsuchtston gesetzt: "Das war gestern abend so um zwölf, da fühlte ich, daß etwas Großartiges in mir vorging." Wie ihre Vorgängerin Gilgi - und wie die Autorin selbst - hat Doris als Büroschreibkraft im als "mittlere Stadt" umschriebenen Köln ihr Auskommen, sie muss sich der Zudringlichkeiten ihres Chefs erwehren und landet, weil sie sich nichts gefallen lässt, auf der Straße. Auch die sich anschließende Karriere am Stadttheater, wo sie als Komparsin einspringen darf, ist nur von kurzer Dauer. Sie erfindet eine Affäre mit dem Direktor und lässt, als alles aufzufliegen droht, einen Pelzmantel mit reinseidenem Innenfutter mitgehen: "Da sah ich an einem Haken einen Mantel hängen - so süßer, weicher Pelz. So zart und grau und schüchtern, ich hätte das Fell küssen können, so eine Liebe hatte ich dazu. Es sah nach Trost aus und Allerheiligen und nach hoher Sicherheit wie ein Himmel." Mit dieser Tat, das weiß sie, ist "alles hin". Aber "alles ist hin, bedeutet mir - alles fängt an".

Die Stadt für Neuanfänge war damals wie heute Berlin. Und mit "Berlin Alexanderplatz", dem anderen großen Metropolenroman der Weimarer Republik, verbindet "Das kunstseidene Mädchen" auch die phänomenale Kraft der Spracherfindung. Liest man das Buch zum ersten Mal, ist man schlicht hingerissen von der Originalität und dem Einfallsreichtum, mit denen Doris ihre Geschichte erzählt: "Ich schreibe, weil meine Hand was tun will und mein Heft mit den weißen Seiten und Linien ein Bereitsein hat, meine Gedanken und mein Müdes aufzunehmen und ein Bett zu sein, in dem meine Buchstaben dann liegen, wodurch wenigstens etwas von mir ein Bett hat." Rhythmus, Bilder, Vergleiche - alles folgt einem eigenen Blick auf die Welt, einer Auffassungs- und Beobachtungsgabe, die Sätze ohne Scheu umbaut und Worte neu zusammengesetzt. Dass sie auf keinerlei Bildung zurückgreifen kann, belastet die aus einfachen Verhältnissen stammende Achtzehnjährige, dafür gelingen ihr Formulierungen, die man umgehend für sich übernehmen möchte: "Macht es Ihnen eine Störung?" oder "Ich hatte in eine Materie zu dringen" oder "faul wie eine jahrelange Leiche" oder "Ich habe Maßloses erlebt".

Die Kunstsprache, die Irmgard Keun ihrer Heldin auf den Leib schrieb, war sogar manchen ihrer Verlage zu radikal. Selbst in heute noch vertriebenen Taschenbüchern sind Sätze ins Standarddeutsch korrigiert, um das Gesagte gewohnt und korrekt erscheinen zu lassen: Aus dem unglaublich modern klingenden "dann gucke ich die Männer" wird ein konventionelles "dann gucke ich die Männer an", in "Die Frauen sind schön in Berlin und gepflegt mit Schulden und egal" wird ausgerechnet das genialische "und egal" gestrichen. Autorenpflege als Domestizierungsprogramm. Wer den Originalsound lesen will, greife lieber zur dreibändigen Werkausgabe aus dem Wallstein Verlag, die obendrein gar nicht teuer ist. Oder zum Prachtband der Büchergilde Gutenberg mit den wunderbaren Illustrationen von Gerda Raidt. Man kann sich das Buch aber auch von Fritzi Haberlandt vorlesen lassen, die den kunstseidenen Ton beherrscht wie niemand sonst.

Auch für die Nationalsozialisten ist das, was in diesem Buch gesagt, geschrieben und gedacht wird, zu radikal. Als 1933 in Berlin die ersten Bücher verbrennen, sind auch Keuns Romane darunter. Das eben noch überall gefeierte "Kunstseidene Mädchen" gilt nun als "Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz" und wird aus Buchhandlungen und Bibliotheken entfernt, die Restauflage beschlagnahmt die Gestapo - wogegen Keun, auch das traut sich diese Autorin, vor Gericht Schadenersatzansprüche erhebt. Zur neuen Volksgemeinschaft passt eine wie Doris denkbar schlecht. Der überall spürbare Antisemitismus ist ihr ein Graus, mit einem Verehrer besucht sie einen "jüdisch-proletarisch-kommunistischen Klub" und erlebt einen Überfall rechter Schlägertruppen.

Überhaupt bekommt sie es mit allen Schichten der Gesellschaft zu tun, mit Prostituierten, Arbeitslosen, Kleinkriminellen, mit "Großindustrien" und Erfolgsschriftstellern. Sie will sich nicht vorschreiben lassen, mit wem sie Umgang hat. Und schon gar nicht, mit wem sie sich einlässt und wer ihr gefällt: "Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nichts sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine Heilige und deutsche Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit einem schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein."

Von derlei trostlosen Weltanschauungen hält Doris gar nichts, sie hat ihre eigenen Ansichten und Absichten. Keinesfalls will sie so enden wie ihre Mutter, die als "Klassefrau" diesen "Popel" von Mann geheiratet hat, der nur zu Hause herumsitzt und sie regelmäßig anbrüllt "von wegen männliches Organ zeigen - man kennt das". Dafür ist sie selbst viel zu eigensinnig, in eroticis schwankt sie zwischen Pragmatik und Romantik: "Mit einem Fremden schlafen, der einen nichts angeht, ganz umsonst, macht eine Frau schlecht. Man muß wissen wofür. Um Geld oder aus Liebe." Ohne jemanden, der Geld hat, wird eine Frau aus ihrer Schicht kein Glanz und kommt auch nicht nach oben - das ist die nüchterne Bilanz dieser scheiternden Aufstiegsgeschichte.

Ganz zerkracht und zerküsst

Aber auch in der Liebe ist es nicht immer leicht. Denn sie sind selten in diesem Buch, die Männer, deren Eroberungswille und Besitzanspruch nicht jede Möglichkeit verbauen, sich aufeinander einzulassen - sie habe viel Liebe und könne davon abgeben, sagt Doris an einer Stelle, aber man müsse sie zuerst wollen lassen. Die bigotte Lebensweisheit einer Freundin, Frauen seien tugendsam und Männer triebhaft, hilft ihr dabei auch nicht weiter: "Frauen sind auch manchmal sinnlich und wollen auch manchmal nur das. Und das kommt dann auf eins raus. Denn ich will manchmal einen, daß ich am Morgen ganz zerkracht und zerküßt und tot aufwache und keine Kraft mehr habe zu Gedanken und nur auf wunderbare Art müde bin und ausgeruht in einem." Über die komischen Seiten des großstädtischen Flirtverhaltens klärt Irmgard Keun das interessierte Publikum in der Zeitschrift "Querschnitt" unter dem schönen Titel "System des Männerfangs" auf. Und auch im "Kunstseidenen Mädchen" bewahrt sich Doris einen unbefangenen Blick auf die Choreographie der Annäherungsversuche in den einschlägigen Berliner Bars: "Hocken da die Mädchen einzeln auf ihren Hockern wie gerupfte Hühner auf der Stange, die erstmal eine Biomalzkur machen müssen, ehe sie wieder ein Ei legen können. Und davor so Kerle - wie sinnliche Hasen, die Männchen machen."

Überhaupt Berlin: Die Stadt, die heute als Kulisse für das Sündenbabel der Goldenen Zwanziger in Serien, Büchern und Filmen wiedererrichtet wird, kann man hier noch im Originalzustand kennenlernen. Und etwas von der Überwältigung ahnen, die einen Neuankömmling inmitten der Vergnügungssucht und Untergangsangst befallen konnte. Doris liebt Berlin "mit einer Angst in den Knien" und unternimmt, ein großartiger literarischer Einfall, für einen blinden Nachbarn Streifzüge durch die Stadt, um ihm anschließend davon zu berichten: "Ich gucke mir alle Straßen an und Lokale und Leute und Laternen. Und dann merke ich mir mein Sehen und bringe es ihm mit." Da ich kurz vor der Lektüre das Berlin der dreißiger und vierziger Jahre auf den Spuren Felix Hartlaubs erkundet hatte, war ich für dieses überlieferte Sehen besonders empfänglich. Wer die Schauplätze des Romans und die Lebensorte der Autorin heute wiederfinden will, hat übrigens Glück: In Michael Bienerts gerade im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienenem reichbebilderten Band "Das kunstseidene Berlin" ist beides möglich.

Am Ende des Buches ist Doris erschöpft und ernüchtert von der großen Stadt. Dass Irmgard Keun ihr bald darauf den Rücken kehrt, hat andere Gründe. "Sie wollen mich nun mal nicht in Berlin", schreibt sie 1935 aus Frankfurt, nachdem ihr Antrag auf Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer wieder einmal abgelehnt worden ist, was im NS-Deutschland Publikationsverbot bedeutet. Ein bereits fertiger Roman darf nicht erscheinen und geht verloren. Als man sie für kleinere publizistische Beiträge mit einer Strafe von zweihundert Mark belegt, schreibt sie einem Brieffreund, sie habe angefragt, ob sie wenigstens auf den Strich gehen dürfe, um das geforderte Geld aufzutreiben.

Ein Jahr später, nach zermürbendem Warten und einem Selbstmordversuch, flieht sie nach Holland, veröffentlicht in rascher Folge Bücher, reist mit Joseph Roth durch das noch freie Europa und kehrt nach der Besetzung der Niederlande mit falschen Papieren nach Deutschland zurück, wo sie die Zeit bis zum Kriegsende an der Mosel und bei den Eltern in Köln übersteht. Aus den wiederaufgetauchten Briefen erfährt man etwas über das Dasein der einst berühmten Autorin in der nun feindlichen Heimat. Das Elend der Lage bestimmt den Ton des Schreibens, aber auch die lässige Eleganz, die Formulierungsgabe des "Kunstseidenen Mädchens" leuchten immer wieder auf, etwa wenn es über einen allmählich lästig werdenden Ferienfreund heißt: "Er hat ja mal sehr belebend auf mich gewirkt. Aber das ist vorbei. Er war so wunderbar primitiv; so aus allernächster Nähe kannte ich solche Wesen noch nicht, und es war mir interessant. Und was mich wirklich interessiert, gefällt mir auch. Aber nun hab' ich ihn sozusagen ausgelesen, und er ist eigentlich kein Buch, das ich noch mal lesen und immer wieder lesen könnte. Und ich war für ihn immer eine sehr anstrengende Lektüre."

Nach dem Krieg kann Irmgard Keun nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Die Jahre der Flucht und des Untertauchens haben Spuren hinterlassen. Sie trinkt zu viel, lebt in Hotelzimmern und wird in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Der große neue Roman, aus dem sie Verlegern und Journalisten am Telefon vorliest, besteht nur aus leeren Seiten. Aber sie erlebt auch noch, dass ihre Bücher wiederentdeckt und gelesen werden. Doris, die junge unerschrockene Frau in unsicheren Verhältnissen, die sich nach Glanz und Geborgenheit sehnt und sich von niemandem etwas vormachen lässt, ist auch eine Figur für unsere Zeiten. Ein lebenskluges, lebensvolles Buch für alle, die sich nicht entmutigen lassen.

Matthias Weichelt ist Redakteur der Zeitschrift "Sinn und Form". Zuletzt erschien von ihm "Der verschwundene Zeuge - Das kurze Leben des Felix Hartlaub" (Suhrkamp).

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

am 14.02.2025

"Ob man wohl ein Glanz werden kann, wenn man es nicht von Geburt ist?"

Einen sogenannten "Klassiker" zu beurteilen, ist nie ganz einfach. Man muss sich ein bisschen einlassen auf die damalige Zeit und deren Besonderheiten. Aber nachdem ich "Nach Mitternacht" von Irmgard Keun sehr lesenswert fand, wollte ich nun ihr berühmtes Werk "Das kunstseidene Mädchen" lesen. Auch hier ist der Schreibstil einigermaßen gewöhnungsbedürftig, passt jetzt doch letztlich zum Buch und zu der Protagonistin sehr gut.

In diesem Buch geht es um die junge Doris. Sie arbeitet bei einem aufdringlichen Rechtsanwalt und erzählt von ihrem Leben, sie hat ihre ganz eigene Art zu sprechen und zu schreiben:

"Und ich denke, das ist gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich denke nicht an Tagebuch - das ist lächerlich für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Aber ich will schreiben wie im Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein."

Doris ist es leid, täglich Briefe zu tippen, sie will ein Star werden, ein Glanz:

"Ich will eine werden. Ich will so ein Glanz werden, der oben ist."

"Ich werde ein Glanz, und was ich dann mache, ist richtig - nie mehr brauche ich mich in acht nehmen und nicht mehr meine Worte ausrechnen und meine Vorhabungen ausrechnen."

Sie flieht nach Berlin, was für sie die große weite Welt bedeutet. Sie hat kein Geld, keine Arbeit, aber jede Menge Träume. Sie stürzt sich ins Leben der Bars und Cafés und lässt sich auf Affären mit Männern ein, die Geld haben. Diese Affären sind meist nur von kurzer Dauer und mit der erträumten Karriere klappt es nicht wie erhofft ...

"Und er bot mir eine Wohnung und Geld - mir kam die Gelegenheit zu einem Glanz, und es ist leicht mit Alten, wenn man jung ist - sie tun, als könnte man was dafür, und als hätte man es geleistet. Und ich wollte, ich wollte."

"Liebe Mutter, du hast ein schönes Gesicht gehabt, du hast Augen, die gucken, wie sie Lust haben, du bist arm gewesen, wie ich arm bin, du hast mit Männern geschlafen, weil du sie mochtest, oder weil du Geld brauchtest - das tue ich auch. Wenn man mich schimpft, schimpft man dich... Ich hasse alle, ich hasse alle - schlag doch die Welt tot, Mutter, schlag doch die Welt tot."

Doris wirkt bisweilen vielleicht etwas naiv durch ihre Art zu reden, doch betrachtet man ihr Leben und wie sie sich durchgeschlagen hat im Berlin der 30er Jahre, war sie bewundernswert gewieft und klug auf ihre Art. Dazu noch sehr eigenständig und selbstbewusst. Viele ihrer Gedankengänge fand ich sehr reflektiert für so ein junges Mädchen.

"Ich bin ihr dankbar, und wir haben dieselbe Art und machen uns keine böse Luft. Wenn ich ihr Gesicht sehe, wenn es schläft, habe ich gute Gedanken um sie. Und darauf kommt es an, wie man zu einem steht, wenn er schläft und keinen Einfluss auf einen nimmt."

Das Buch ist nicht ganz einfach zu lesen, auch aufgrund des doch recht speziellen Schreibstils, der bestimmt nicht allen Leser*innen gefällt. Dass der Roman nicht in Kapitel, sondern lediglich in drei große Abschnitte eingeteilt ist, erschwert das Lesen ebenfalls ein wenig. Stellenweise fand ich das Buch auch etwas zu langatmig (manche Passagen), doch insgesamt ist es sprachlich und literarisch wirklich wert, es zu lesen. Irmgard Keun gilt zu Recht als eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts!

Auch das Nachwort, indem man viel über ihr Leben erfährt, fand ich überaus lesenswert.

"Ob man wohl ein Glanz werden kann, wenn man es nicht von Geburt ist?"

"Das ist so furchtbar viel, wenn einem einer gefällt - Liebe ist noch so ungeheuer viel mehr, dass es sie wohl gar nicht, vielleicht kaum gibt."

"Und da fragt er mich: wie siehst du aus? Das war mir ganz komisch, ich wollte mich selber sehen von außen und nicht wie ein Mann sonst mich beschreibt zu mir, was ja doch immer nur halb stimmt."

"Ich hatte in eine Materie zu dringen. Und habe mir eine Liste gemacht mit Fremdworten, daneben schrieb ich, was sie heißen, ich musste mir die Erklärungen manchmal selber suchen. Die Worte machen sich gut, wenn man sie anwendet."

"Ich mag ihn gar nicht so furchtbar, aber ich bin bei ihm, weil daß jeder Mensch ein Ofen ist für mein Herz, was Heimweh hat und nicht immer nach Hause, sondern nach was wmWirklichem zu Hause - das sind Gedanken in mir, die wälzen sich. Was mache ich wohl falsch mit meinem Leben?

Aber vielleicht verdiene es gar nicht es gar nicht anders."

"Vater Unser, mach mir noch mit einem Wunder eine feine Bildung - das übrige kann ich ja selbst machen mit Schminke."

"Ich glaube nicht eher, daß ich tot sein kann, als bis ich tot bin - und dann ist es zu spät und nichts mehr zu wollen - aber bis dahin ... da lebe ich eben."

LovelyBooks-Bewertung am 14.02.2025

Sehr lesenswertes Zeitdokument & Irmgard Keun zu Recht eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts!