Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Zustellung: Di, 14.01. - Do, 16.01.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

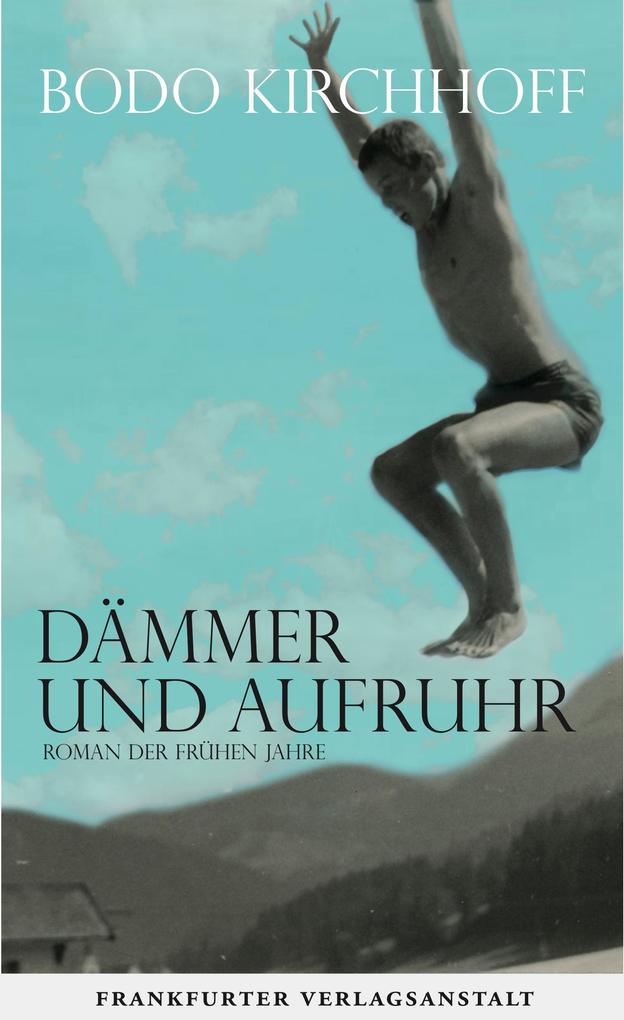

Wer spricht, wenn einer von früher erzählt? Das fragt sich ein Autor in dem kleinen Hotel am Meer, in dem seine Eltern vor Jahrzehnten glückliche Tage verbracht hatten, die letzten vor ihrer Trennung. Er bewohnt das Zimmer, das sie bewohnt haben, und schreibt dort an der Geschichte seiner frühen Jahre, erzählt sie mit der Distanz des Schriftstellers als eine auch fremde Geschichte: Er greift zu den Mitteln und Freiheiten des Romans, um der Geschichte seiner Sexualität, die zugleich die Geschichte seines beginnenden Schreibens ist, einen Rahmen zu geben, eine Lebenslegende, die doch nah an der eigenen schmerzlichen Wahrheit bleibt, zu der auch die gescheiterte Ehe seiner Eltern gehört. Der Krieg hat die Eltern zusammengewürfelt, die junge Schauspielerin aus Wien und den talentierten Kriegsheimkehrer mit verlorenem Bein aus Hannover, der vor dem Nichts stand. Alles, was sie wollen, ist der Enge ihrer Zeit entfliehen, jeder auf seine Art, daran zerbricht ihre Ehe. Der kleine Sohn kommt ins Internat, ein Drama der Details nimmt seinen Lauf, jenseits aller verstehenden Sprache auf einer Klinge aus so beklemmender wie betörender Gewalt. In seinem großen autobiografischen Roman »Dämmer und Aufruhr« dringt Kirchhoff mit starken Erinnerungsbildern und großem erzählerischen Atem in die Tiefen des eigenen Abgrunds vor. Dabei erzählt er vom Eros einer Kindheit und Jugend, davon, wie Wörter zu Worten wurden und daraus schließlich das eigene Schreiben, der Weg hin zur Literatur.

»Wenige Tage vor seinem Geburtstag erscheint nun sein vielleicht wichtigstes Buch [. . .]Es enthält das gesamte Ausgangsmaterial eines altersweise gestimmten Formulierungskünstlers [. . .]. In seinen sorgfältig gemeißelten Sätzen über die Eltern, die ihre Kinder sich selbst überlassen haben und selber Verlorene waren, liegt etwas Feierliches, stolz Vergebliches und streng Überformuliertes, das an den längst verflogenen Suhrkamp-Weihrauch erinnert, ganz wunderbar ist und melancholisch macht. «

Iris Radisch, Die ZEIT

»Wenige Tage vor seinem Geburtstag erscheint nun sein vielleicht wichtigstes Buch [. . .]Es enthält das gesamte Ausgangsmaterial eines altersweise gestimmten Formulierungskünstlers [. . .]. In seinen sorgfältig gemeißelten Sätzen über die Eltern, die ihre Kinder sich selbst überlassen haben und selber Verlorene waren, liegt etwas Feierliches, stolz Vergebliches und streng Überformuliertes, das an den längst verflogenen Suhrkamp-Weihrauch erinnert, ganz wunderbar ist und melancholisch macht. «

Iris Radisch, Die ZEIT

Produktdetails

Erscheinungsdatum

29. Juni 2018

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

480

Autor/Autorin

Bodo Kirchhoff

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

660 g

Größe (L/B/H)

221/139/43 mm

Sonstiges

Mit Lesebändchen

ISBN

9783627002534

Entdecken Sie mehr

Andere, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch

Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 22.01.2021

Autobiographischer Roman mit Längen

LovelyBooks-Bewertung am 12.11.2018

¿Dämmer und Aufruhr¿ ¿ das ist ein Titel, der mich eigentlich wegen seiner pompösen Theatralik wenig anspricht. Genauso wenig wie andere Werke des Autors Bodo Kirchhoff, ¿Verlangen und Melancholie¿ etwa, oder ¿Eros und Asche¿. Auch sind Liebe und Eros, Begehren und Obsession, um die viele der Romane Kirchhoffs kreisen, nicht die von mir für eine Lektüre bevorzugt ausgewählten Themen, besonders wenn sie immer so etwas Schwüles, Pathetisches umweht. Also, ich gebe es zu, ich bin eigentlich keine Bodo Kirchhoff-Leserin. Auch die 2016 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Novelle ¿Widerfahrnis¿ konnte mich für sich nicht einnehmen.Nun hatte mir Nadya Hartmann von der FVA, die ich im Rahmen der Aktion ¿Verlage besuchen¿ traf, das neue Buch von Kirchhoff, das damals im Entstehen war, aber so nahe gebracht, das ich es unbedingt lesen wollte. Danke, denn dieses Buch hat mich sehr begeistert.¿Roman der frühen Jahre¿ ¿ so der Untertitel. Ein autobiografischer ¿Coming of age-Roman also, der, wie könnte es anders sein, auch eine erotisch-sexuelle Erweckungsgeschichte ist. Aber zugleich so viel mehr.¿Aber erst dreieinhalb Jahre danach (auf dem Balkon mit Meerblick) gingen die Erinnerungen an diese Zeit in Gedanken über, auch den, dass seine Mutter nach dem Kuss in diese so lange Nacht gefallen ist, in einen sehnenden Zustand zwischen Schlafen und Wachen, nicht einmal mit dem befreienden Griff zum Telefon, in ein hoffnungsloses Um-sich-selbst-Kreisen, das vielleicht etwas ähnlich Erschöpfendes hatte (¿) wie die lange Nacht seiner Pubertät oder Begierde, als er der Junge zwischen Himmel und Erde auf dem Foto war und eigentlich ins Strahlende springen wollte, in eine Umarmung, und in keinen Moorsee, oder das Warme und Modrige des Sees der Ersatz war.¿Eine Passage am Ende des Romans, die Vieles der 460 Seiten dieses verblüffend offenen, mutig schonungslosen Buches erfasst.Das Foto des springenden Jungen zeigt das Cover des Buches und der Junge, der da springt, ist der halbwüchsige Bodo Kirchhoff, wie jeden Sommer zusammen mit seiner Mutter (und meist noch der Großmutter) in der Sommerfrische am Moorsee. Er sucht das ¿Strahlende¿, die ¿Umarmung¿, kurz das Glück. Denn dieser Junge ist zutiefst einsam. Trotz der zeitweise innigen, vielleicht zu innigen Beziehung zu seiner Mutter, der von Kirchhoff als strahlend-schön beschriebenen ehemaligen Schauspielerin und Autorin von zahlreichen Romanen mit Titeln wie ¿Ich bleib dir nah¿, ¿Zeit der Versuchung¿ oder ¿Die kleinen Wunder des Lebens¿, Evelyn Peters.Gleich zu Anfang wird diese Beziehung zur Mutter auch in ihrer starken Körperlichkeit geschildert. Nachmittage in der Sommerfrische verbringen die Beiden, der kleine Bodo ist gerade mal drei Jahre alt, nackt auf dem Bett. Der Kleine darf Mutters Körper ¿erkunden¿, bezeichnenderweise mit einem Bleistift, darf sie massieren, ist auch Jahre danach ihr sogenannter ¿Sommerkavalier¿. Ob und wieviel an kindlichem Missbrauch in solchen Szenen bereits steckt, bleibt im Ermessen des Lesers. Eine ganze Portion ödipalen Potentials steckt auf jeden Fall darin.¿Der Mutterleib ist vaterloses Gebiet¿.Dass solche Erinnerungen aber auch trügerisch sein können, das verschweigt Kirchhoff nicht. Sie können täuschen, stammen zudem meist, gerade in diesen frühkindlichen Phasen, aus zweiter Hand, aus Erzählungen anderer, von Fotografien, die für diese Buch von zentraler Bedeutung sind.¿Wer spricht da, wenn einer von früher erzählt?¿Der hier von seiner Kindheit und Jugend erzählt, ist der Autor, der sich für einige spätsommerliche Wochen in ein Hotel an die italienische Riviera, nach Alassio, zurückgezogen hat. Dort, im Hotel Beau Séjour haben bereits seine Eltern einige vermutlich glückliche Tage in den späten 50er Jahren verbracht. Ein Ort, der diese Eltern und damit auch das eigene junge Ich näherbringen soll. Und so sitzt der Autor bei meist strahlend schönem Wetter auf dem kleinen Balkon und schreibt seine Erinnerungen.Erinnerungen an die Eltern, die beide unglücklich waren, in ihrem Leben, aber auch in ihrer Ehe, die überstürzt kurz nach dem Krieg geschlossen wurde. Beide waren sie Versehrte, der Vater, der im Krieg ein Bein verlor, die Mutter, die ihren Verlobten betrauert. Beide klammern sich aneinander, können aber ihre Sehnsüchte aneinander nicht stillen. Der Vater stets in Sorge um sein kleines Unternehmen, die Mutter in Erinnerung an die begonnene Schaupielkarriere und beseelt von ihrem Wunsch, Schriftstellerin zu werden, das graue Leben fort zu schreiben. Beide viel zu sehr mit sich beschäftigt, um dem Sohn und später auch der Tochter die Geborgenheit zu bieten, die Kinder benötigen. Es sind¿Eltern, die sich wieder und wieder verflüchtigt haben.¿Die seelische Not ihrer Kinder erkennen sie nicht. Einmal beginnt der Sohn, in einem Schuppen ein tiefes Loch zu graben, ein Loch, in dem er ¿verschwinden¿ könnte. Er gräbt, bis er auf Grundwasser stößt. Reaktion der Eltern: Bitte wieder zu graben, dann bekommst du ein Luftgewehr. Ein Luftgewehr, mit dem der Junge in der Folge zahlreiche Vögel ¿hinrichtet¿. Für mich war der Schmerz, der aus dem Verhalten des Jungen spricht, so offensichtlich und schwer erträglich. Oft springt die Großmutter ein, eine ehemalige Opernsängerin, vom Enkel ¿die Hüterin¿ genannt, und bietet den Kindern ein wenig Konstanz. Die Einsamkeit kann auch sie nicht bannen.Jahrelang halten die Eltern die Fassade einer intakten Familie aufrecht, auch als sie schon längst nicht mehr zusammen leben und die Kinder nacheinander auf ein Internat am Bodensee, nach Gaienhofen, abgeschoben werden. Das ¿Strahlende¿, die ¿Umarmung¿ hat der Sohn bei ihnen nicht gefunden, er sucht es aber weiterhin. Was er im Internat bekommt, ist neben der üblichen Härte, der ¿Heimdresche beispielsweise, der ¿Sprung in den modrigen Moorsee¿, in Form von sexuellem Verlangen und Obsession, ausgelöst durch den widerholten Missbrauch durch einen Sport- und Musiklehrer, den Kantor Gieser. Selbstverständlich fällt den Eltern nichts auf.Wie Bodo Kirchhoff diesen Missbrauch eines gerade mal Zwölfjährigen beschreibt, ist durchaus diskussionswürdig. Für den Jungen ist es nämlich eine Liebesgeschichte. Er fühlt sich als ¿Erwählter¿. Schmerzhaft wird das Ganze erst, als er auf einer Klassenfahrt nach Finnland entdeckt, nicht der einzige Junge zu sein, den der Kantor für seine Spielchen wählt. Kurz danach verschwindet der Kantor aus dem Internat. Diese ambivalent geschilderte Episode, die klar ein brutaler Missbrauch war, vom Opfer aber nicht als solcher empfunden wurde, ist sowohl mutig als auch problematisch. Für die meisten anderen Opfer solcher Missbräuche waren die Umstände wohl ganz andere. Für Kirchhoff war er, zusammen mit der äußerst ¿körperlichen¿ Beziehung zur Mutter wohl der Grundstein dafür, dass das Körperliche, das Sexuelle, der Eros zur Obsession wird, die sich in seinen Jugendjahren im Umherstreifen durchs Frankfurter Bahnhofsviertel, den zahlreichen Prostituiertenbesuchen und schließlich auch in seinem schriftstellerischen Werk niederschlug. Das Wecken eines Begehrens, das kaum gestillt werden kann und auch nicht zu glücklichen, lustvollen Momenten führt. Wie traurig seine Kinder- und Jugendjahre in dieser Konzentrierung und Besessenheit waren macht beklommen.¿(¿)während er, noch zittrig in den Beinen, schon nicht mehr der ist, der eben erst das Ersehnte getan hat (sechs, sieben Herzschläge lang höchstens ist er ganz der gewesen, der es tut ¿ und Jahrzehnte würde es dauern, bis sich ihm erschließt, wie sehr das Begehren das Sein verbraucht). Er ist jetzt bloß noch der, an dem das alles hängen bleibt, wenn ihm keine Legende einfällt, keine schöne Geschichte vor der eigenen hässlichen.¿Das Buch erzählt auch von der Schriftsteller-Werdung Bodo Kirchhoffs.Eine dritte Ebene, die der Autor einzieht, sind Besuche bei der hochbetagten, gebrechlichen und pflegebedürftigen Mutter, die in einem Seniorenheim lebt. Es ist verblüffend, wie innig das Verhältnis des Sohnes zur Mutter noch war, dennoch immer mit Selbstvorwürfen versehen, sich nicht genug zu kümmern. Immer noch ist die Mutter sehr vereinnahmend, sehr dominant. Zwar sucht der Sohn Antworten auf viele Fragen aus der Kindheit, will sie aber nicht bedrängen, schon gar nicht, ihr Vorwürfe machen. Dreieinhalb Jahre vor den Tagen in Alassio, der Niederschrift der Erinnerungen, nimmt der Sohn Abschied von der Mutter, die 2014 mit 89 Jahren stirbt. In der Hotelbibliothek in Alassio findet er eines ihrer mit einer Widmung versehener Bücher, ¿Des Lebens Freude¿. Eine Freude, die sie sich wohl nur erschrieben hat und viel zu selten erlebt und wohl auch nicht an ihre Kinder hat weitergeben können.Mich hat dieser autobiografische Roman sehr berührt und mir den Autor Bodo Kirchhoff und sein Werk tatsächlich näher gebracht. Er erzählt stilistisch brillant und verschränkt die unterschiedlichen Zeitebenen mühelos und elegant. Das Arrangement des Erzählten ist wirklich meisterhaft. Immer wieder gleicht Kirchhoff Erinnertes, Informationen, Berichtetes miteinander ab, geht dabei auch in Distanz zu seinem einstigen Selbst. Das merkt man dann im Wechsel vom Ich zum Er. Bei aller Offenheit und Schonungslosigkeit seiner Selbsterforschung bleibt er immer dezent. Manchmal führt das dann zu so verschwurbelten Ausdrücken wie ¿das Geheimste¿, ¿das Pralle¿. Das ist etwas blumig-verklemmt und müsste nicht sein. Das ist aber auch mein einziger Einwand gegen dieses großartige Stück autobiografischer Literatur.